このグラフは『交通安全白書』(平成5年版)からとってきたものである。そして今井氏はこのグラフをふまえてこう述べている。「免許人口、車両保有台数、走行台キロ、これらの急激な増加に比べると事故死者数は確実に減っている。一九八七年頃からやや漸増傾向にあるにすぎない」(25頁)。

このグラフは『交通安全白書』(平成5年版)からとってきたものである。そして今井氏はこのグラフをふまえてこう述べている。「免許人口、車両保有台数、走行台キロ、これらの急激な増加に比べると事故死者数は確実に減っている。一九八七年頃からやや漸増傾向にあるにすぎない」(25頁)。グラフなどを編集中です。まもなく完成させますので、日をおいて再度アクセスいただければ幸いです。(管理者)

『交通白書』のグラフの与える印象

今井氏は、私が問題にした『週刊金曜日』第9号(1994年1月14日号)の論文の冒頭部 分で、日本における交通事故死がそれほどひどいものでないかのような印象を与えるために、以下のようなグラフを掲載している。

図1 各種の道路交通指標の推移

このグラフは『交通安全白書』(平成5年版)からとってきたものである。そして今井氏はこのグラフをふまえてこう述べている。「免許人口、車両保有台数、走行台キロ、これらの急激な増加に比べると事故死者数は確実に減っている。一九八七年頃からやや漸増傾向にあるにすぎない」(25頁)。

このグラフは『交通安全白書』(平成5年版)からとってきたものである。そして今井氏はこのグラフをふまえてこう述べている。「免許人口、車両保有台数、走行台キロ、これらの急激な増加に比べると事故死者数は確実に減っている。一九八七年頃からやや漸増傾向にあるにすぎない」(25頁)。

こうして今井氏は、このグラフが作り出す印象にもとづいて、私が前号で批判したような諸議論を展開しているのである。したがって、このグラフは今井氏の議論にとって非常に重要な役割を果たしていると言えそうである。

このグラフを見るかぎり、今井氏のこの表現はあたっているように見える。総務庁が毎年出している『交通安全白書』はいつも、冒頭に近い部分でこの種のグラフを掲載し、あたかも交通事故死者数がたいしたことがないかのような印象を読者に与えるよう腐心している。だが、このグラフは実はきわめて問題のあるものなのである。

交通事故死者数のN字型曲線

このグラフのトリックの核心はどこにあるかというと、昭和45年を指数100にして統計 グラフを作成していることにある。昭和45年、すなわち1970年は戦後における交通事故死者数の急上昇のピークにあたる年である。道路状況の貧困さ、交通安全教育の未確立、クルマの安全設計の貧困さ、運転者の意識の低さ、交通マナーの未確立、クルマに対する警戒心の薄さ、救急医療体制の不整備、等々があいまって、クルマの増大とともに交通事故死者数がこの年に至るまで急上昇した。そのため、交通事故を減らすための全国的な努力が取り組まれ、その後10年間、交通事故死者数は減り続ける。だが、クルマの台数自体はその後も増大しつづけたので、結局、この減少傾向は1979年に底に達し、その後再び交通事故死者数が増加するようになったのである。

これは、交通事故死者数のN字型曲線と呼ぶべきものである。「交通事故死者数の増加→交通事故対策の集中的取り組み→交通事故死者数の減少→(クルマの引き続く増大)→交通事故死者数の再上昇」というサイクルを繰り返しながら、交通事故死者数は増加していく。とりわけ、最初のN字は大きな波を描く。というのは、道路や都市やクルマの設計・構造といったハード面の遅れのみならず、運転者および歩行者の意識というソフト面においても、社会はクルマの急上昇という現実についていけないからである。

子供たちはクルマの少なかった時代と同じように道路で遊び、かくしてクルマにひき殺される数が急上昇する。この現実が普遍化するにつれて(すなわち、何千人もの子供たちが血の生贄になった挙げ句に!)、親たちの意識と子供たちの意識にある重要な変化が生まれる。クルマに対する十分な恐怖心が芽生え、親は子供にクルマに気をつけるよう口を酸っぱくして注意するようになり、余裕のある世帯では子供を送り迎えするなどして、クルマによる事故を防ごうとする。同じ過程は、基本的にはすべての年齢階層で生じる。こうして、1970年のピーク(この時、警視庁統計の24時間以内死者数で1万6765人に、厚生省統計で2万1535人にも達している)に至るまで何十万人もの人々が死んだ末に、ようやく死者数の減少が生まれるのである。ちょうど、人間をまったく知らなかった動物たちが、狩猟しにきた人間を恐れずに近づき、大量に虐殺された挙げ句に、ようやく人間を恐れるようになり、簡単に殺されなくなるようなものである。

かつてマルクスは『資本論』の中で、資本が「毛穴という毛穴から血と汚物をしたたらせながら生まれてくる」と喝破したが、交通ルールの規範とクルマ社会もまたクルマのボディの隙間という隙間から血と汚物をしたたらせながら生まれてくるのである。

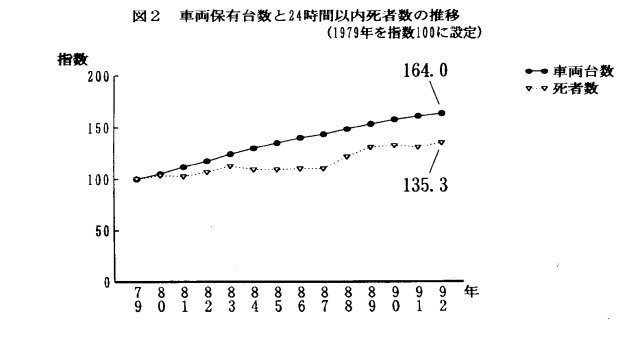

したがって、『交通安全白書』が死者数のピークであった1970年を起点にしてグラフを作成するというのは、基本的に現実を歪める結果になる、あるいは少なくとも、それを見る人に非常に誤った印象を与えることになる。今井氏が掲載したグラフは平成4年、すなわち1992年までの数字にもとづいているが、死者数ピークの1970年ではなく、減少傾向が下げ止まりする1979年を指数100に設定して、車両保有台数と交通事故死者数との相互関 係を1992年までのグラフに作成したとしたら、まったく異なった様相を帯びることになる。それを以下に掲げておこう(『交通統計』各年版より作成)。

これを見れば明らかなように、クルマの増大と交通事故死者数の増大とは実際にはかなり比例関係にある。今井氏があの論文で『交通安全白書』のグラフではなく、このグラフを掲げていたとしたら、「事故死者数は確実に減っている」などとはとうてい言えなかったであろう。

これを見れば明らかなように、クルマの増大と交通事故死者数の増大とは実際にはかなり比例関係にある。今井氏があの論文で『交通安全白書』のグラフではなく、このグラフを掲げていたとしたら、「事故死者数は確実に減っている」などとはとうてい言えなかったであろう。

実は、この1992年を第2のピークとして、そこから再び交通事故死者数の漸減傾向が生じている。1996年度はついに24時間以内死者数が9年ぶりに1万人の大台を割った(9942人)*。すなわち、現在はN字型曲線の第2波の下降局面にあるのである。だが、クルマが増大しつづけるかぎり、再び交通事故死者数は増大に転じることになるだろう。

*警察庁によれば、1997年度もさらに微減したそうである。

他の交通事故死者数との比較

以上見たように、クルマの保有台数の増加と道路交通事故の死者数との相関関係は明らかであるが、この点をさらにしっかりと把握するためには、道路交通事故以外の交通事故死者数と比較する必要がある。

そもそも近代社会においては基本的に、時間の経過とともに技術(ハードおよびソフト)の著しい向上が生じることを考えるならば、交通事故の件数およびそれによる死者数は、時間に比例して減少しなければならないはずである。実際、道路交通事故以外の交通事故死者数は、時間の経過とともに急速に減少している。しかしながら、道路交通事故の死者数だけは、そのような比例的減少がまったく見られないのである。この点の対照性をきわめてはっきり示しているのが、以下の図3である(『交通安全白書』97年版より)。

図3 各種の交通事故死者数の推移

このように、道路交通事故死者数がピークを向かえた時点から始まる恣意的な統計グラフによってさえも、道路交通事故の死者数の推移と、それ以外の交通事故の死者数の推移とは、きわめて対照的である。両者の明暗は1979年以降、くっきりと分かれている。このような対照性が生み出される原因は何であろうか。それは大きく言って二つあり、どちらも相互に密接に結びついて「クルマ問題」の根幹を構成している。

このように、道路交通事故死者数がピークを向かえた時点から始まる恣意的な統計グラフによってさえも、道路交通事故の死者数の推移と、それ以外の交通事故の死者数の推移とは、きわめて対照的である。両者の明暗は1979年以降、くっきりと分かれている。このような対照性が生み出される原因は何であろうか。それは大きく言って二つあり、どちらも相互に密接に結びついて「クルマ問題」の根幹を構成している。

第一に、クルマという交通手段がそもそも、技術の発展がそのまま事故数や死者数の減少につながらないようなシステムであることである。この点は鉄道事故との関係で最もはっきりする。鉄道は、レールという、技術的統御が可能で排他的な交通路を走るがゆえに、また、運転のプロが交通手段の操作を排他的に独占しているがゆえに、技術の発展はストレートに事故数および死者数の減少に結びつく。それに対し、クルマはレールのない、しかも歩行者や自転車の入り交じった道路のうえを走るがゆえに、そして基本的に素人が運転を行なうがゆえに、技術の発展が事故数(この点は後述)および死者数の減少にストレートに結びつかないのである。

第二に、このような、技術的統御がきわめて困難な交通手段が、毎年一貫して急増しつづけていることである。

今井氏は、『週刊金曜日』の論文で、道路交通事故の死者数がクルマの保有台数の増大と正比例して増大していないことから、交通事故死者数とクルマ保有台数との相関関係を否定したが、問題はむしろ、なぜ道路交通事故死者数が時間に比例して減少し続けなかったのか、なのである。

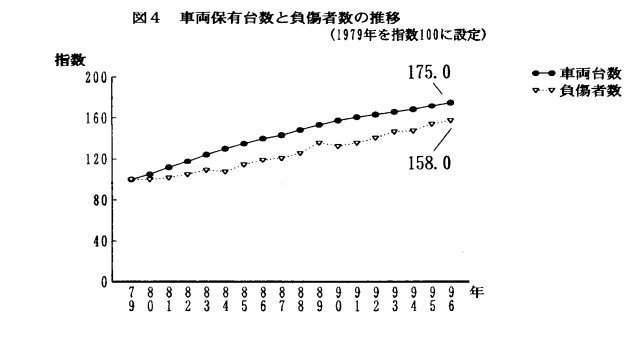

車両保有台数と負傷者数

ところで、この4、5年間における道路交通事故死者数の漸減は、必ずしも事故件数そのものの漸減を意味しない。

1970~1979年の第一の減少期(第一のN字型曲線の下降期)には、交通事故のあらゆる指標(事故件数、負傷者数、死者数、等々)が急激な減少を示したが、第二の減少期においては、そのような根本的な減少は見られない。その理由は簡単であり、最初の減少は要するに、それまで交通事故対策があまりにもまともに取り組まれてこなかったおかげにすぎないのであり、一通りそうした取り組みがなされた後は、クルマの増大を放置し人車分離に抜本的に取り組まないまま対処療法的な取り組みをいくら積み重ねても、もはや限界に達しているのである。

したがって、交通事故の深刻さを知るためには、単に交通事故死者数のグラフを見るだけでは今やまったく不十分になっているのである。死者の数は、たとえば、クルマの安全設計の技術的向上(エアバック、等)や、救急救命医療をはじめとする医療技術の向上などのおかげで多少なりとも減らすことができる。だが、負傷者数はそういうわけにはいかない。以下のグラフは、1979年を指数100にとって、車両保有台数と負傷者数の推移をグ ラフにまとめたものである(『交通統計』各年版より作成)。

これを見ればわかるように、負傷者数は死者数の場合よりもはるかに車両保有台数の増大と比例して増大している。しかも、死者数が漸減する1992年以降も衰えることなく増大している。その数は1996年にはすでに94万2203人になっており、1992年の84万4003人と比べて、4年間で10万人近く増えている。

これを見ればわかるように、負傷者数は死者数の場合よりもはるかに車両保有台数の増大と比例して増大している。しかも、死者数が漸減する1992年以降も衰えることなく増大している。その数は1996年にはすでに94万2203人になっており、1992年の84万4003人と比べて、4年間で10万人近く増えている。

エアバックや救急医療技術のおかげで死を免れたからといって、それでクルマの増大による交通事故の悲劇が年々増えていないと言えるだろうか。

外国比較の落し穴

今井氏は、『週刊金曜日』の同じ論文の中で、人口10万人あたりの事故死者数を日本と諸外国とで比較している表を提示して(図5参照)、「日本の死亡事故率はそう高いとは言えない」と述べている。これを見ればやはり今井氏の言うのも、もっともだと思えそうである。

図5 欧米と日本の人口10万人あたりの死者数

だが、まず第一に、これは単に先進国がすべて基本的にクルマ社会になっていることを示しているにすぎず、クルマ問題のグローバル性(したがってそのさらなる深刻性)を物語っているにすぎない。

だが、まず第一に、これは単に先進国がすべて基本的にクルマ社会になっていることを示しているにすぎず、クルマ問題のグローバル性(したがってそのさらなる深刻性)を物語っているにすぎない。

第二に、このような平均値は日本独自の問題性をおおい隠すことにもなりかねない。そこで、総死者数に占める歩行中および自転車走行中の死者数の割合と、65歳以上の年齢階層の死者数の割合を、今井氏の引用した表で挙げられている諸外国と比較してみよう。それが以下の表である(1995年時点の数字。『交通安全白書』97年版より作成)。

| 総死者数に占める 自転車走行中 死者数の割合 |

総死者数に占める 歩行中 死者数の割合 |

総死者数に占める 65歳以上年齢の 死者数の割合 |

|

|---|---|---|---|

| ドイツ | 7.9% | 14.1% | 16.0% |

| フランス | 4.4% | 12.2% | 17.1% |

| イタリア | 7.1% | 13.5% | 21.3% |

| オランダ | 20.0% | 10.6% | 28.1% |

| イギリス | 5.9% | 28.7% | 23.8% |

| アメリカ | 2.0% | 13.4% | 16.7% |

| 日本 | 12.3% | 28.3% | 31.7% |

注 日本の死者数は30日以内死者数を用いている

これを見ればわかるように、自転車走行中の死者割合に関しては、オランダを除いて日本は他の先進国よりも数倍高く、歩行中の死者割合に関しては、イギリスを除いて日本は他の先進国よりも2~3倍高いことがわかる。そして、この両者を足した数字、すなわち自分が自動車やバイクに乗っていないにもかかわらず交通事故で殺された人の割合は、日本は40.6%で、2位イギリスの34.6%を6%もオーバーする断とつトップである。

また、65歳以上年齢層の死者割合に関しても、日本はドイツ、フランス、アメリカの倍近く、全体としてこれらの先進諸国の中で最も高い。クルマ優先社会の放置と人車分離の不徹底という日本の交通行政の構造的問題がまさに、歩行中および自転車走行中の死者割合、65歳以上年齢層の死者割合の高さを生んでいるのである。

以上見たように、統計グラフというのはけっして中立的なものではない。それは、どこを指標にとるか、何を数値にとるかによって、相当に様相を変える政治的なものである。われわれはこのことをふまえたうえで、クルマ社会の問題に取り組まなければならない。